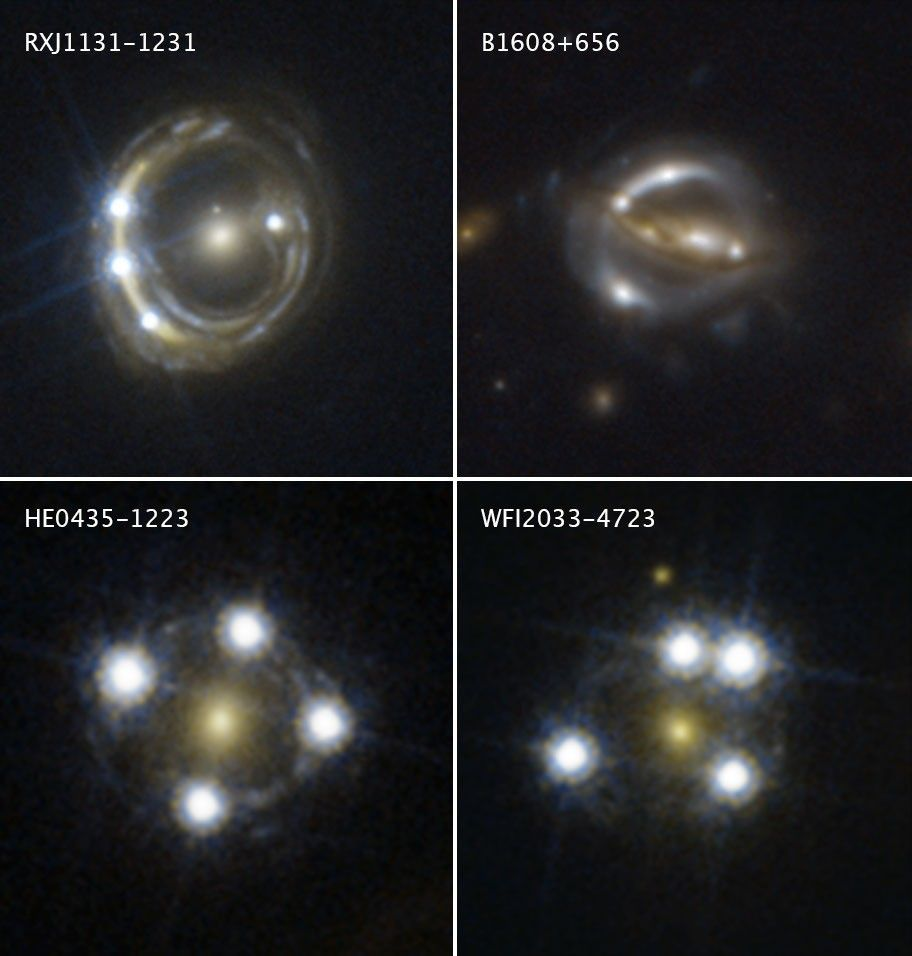

重力レンズ効果という現象があります。仮に観測者から見て、太陽の向こう側に星があったとしても、星の光が屈折して、観測地点のレンズに、複数の像として映ってしまうという現象です。

太陽の周辺を通る光は、太陽の重力によって、光が太陽に引き付けられ、曲げられてしまうのです。

https://hubblesite.org/contents/media/images/2020/04/4606-Image

また、ガリレオ・ガリレイが、ピサの斜塔から大きい鉄球と小さい鉄球を落としたら、それを見ていた聴衆は、「当然大きな重い鉄球が小さな鉄球より速く落ちるだろう」と思ったにもかかわらず、実際は同じ速度で二つの球は落ちたという逸話があります。

厳密には、空気抵抗がありますから、真空中で行った場合に、二つの質量の異なる物体は同時に落下することになります。

これらの事象から、光や鉄球、羽毛、どんな物体であれ、またどんな質量であれ、同一の加速度で落下してしまうことがわかります。

また、天文学によれば、太陽を中心とした太陽系の惑星は同一平面を周回しているといいます。

仮に、他の空間から飛んできた惑星が、すべて同じように同一平面上を周回するようになったとすれば、おかしな話です。

なぜなら、惑星が飛んでくる方向はまちまちだからです。人工衛星は、数センチ発射角度を変えるだけで、あらぬ方向に飛んで行ってしまいます。

それほどの精度を求められるにもかかわらず、ほかの場所から飛んできた惑星が太陽の周りを、すべてきれいに同一平面上を周回するようになるというのは、考えにくいです。

すなわち、惑星は太陽から生じたものと考えるのが自然です。つまり、今の太陽から海王星までの半径を持った大きな”原始太陽”が縮小するたび、それも黄金比に縮小するたびに、それぞれの惑星が転がり落ちたのです。

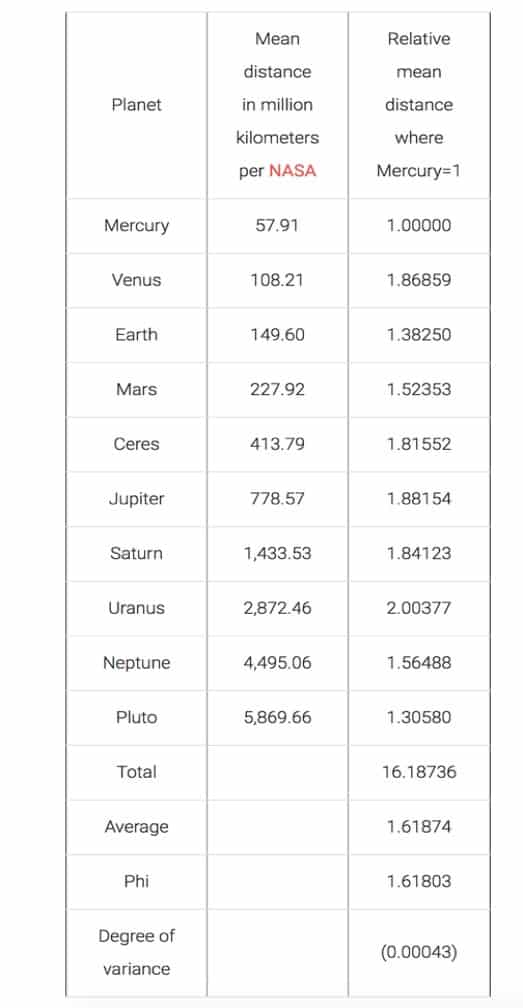

というのも、太陽からのそれぞれの惑星の距離は、水星までの距離を1とした場合、平均して黄金比に近づくことが分かっています。

以下の文章は機械翻訳で読みにくい部分もありますので、主に表をご覧ください。

——————————————-(以下こちらより引用)

システム内の8つの既知の惑星のうち、5つの主要な惑星。 内部、内側の惑星と最大の外側の惑星が太陽の周囲を回る日は、黄金比に従って作成者によって設計されました。これらの5つの惑星が選ばれたのは、その後説明できる独自のライフサイクルがあるためです。

世界の1年が基本的な尺度として受け入れられたとき、金星は黄金比の平方根であり、水星は立方根として1年の価値があります。一方、木星は、黄金比の5番目のベースと土天7番目のベースの値を持ちます。太陽系に刻まれた黄金比はそこにはありません。

セレの太陽までの距離は、太陽系の9つの支配的な惑星と分割した惑星によって形成された小惑星帯で分析されます。

水星から太陽までの距離は1単位であり、次の惑星から太陽までの距離に比例します。 このプロセスがすべての惑星で連続して行われると、惑星間の距離の平均増分値が黄金比の数に完全に適合することがわかります。

——————————————-(引用ここまで)

もっと言えば、黄金比を示すことで有名なフィボナッチ数列の二つの隣り合う数は、数列が進むにつれて、最終的に黄金比に収束していきます。すなわち、黄金比の周辺を上下に振動しています。上で見たとおり、太陽系をはじめ、そういった厳密な仕組みが天体には隠されています。

以下は太陽表面からへその緒のようなものに繋がれた小球の新惑星が、誕生したとみられる映像です。

しかし、そのように、太陽は惑星を生み出してきたにもかかわらず、今もなお、莫大なエネルギーを常に放出し、燃え尽きてしまうこともなく、半永久的に燃え続けています。

ここで、太陽や地球には、光や物体を捕縛し引きずり込み、また、莫大なエネルギーを補給する何かが流れ込んでいると考えざるを得ません。

波を作るには媒体が必要で、海の波には水という媒体、音には空気という媒体があります。さらに言えば、真空中を通る光などの電磁波といった波にも媒体があるのではないのかと考え、それを19世紀末までの物理学者はエーテルと呼び、エーテルという媒体を、正しくも想定していました。

たとえば、電磁気学で有名なマクスウェルの方程式もエーテルを前提として作られた理論でした。

しかしその後、アインシュタインの相対性理論によって、真空中に満ちたエーテルが理論的に否定され、その後エーテル否定論が物理学界を席巻してしまうことになります。

そのため、空間に存在する”絶対静止”エーテルが無視され、全ての運動も相対的なものであり、空間距離や時間も相対的なものだという考えがもたらされました。

しかし、真空中に光や電磁波が伝わる以上、結局アインシュタインは、エーテルを否定した特殊相対性理論以降の論文で、やはりエーテルは存在すると主張するなど、光の媒体であるエーテルの存在は、アインシュタイン自身二転三転してしまうことになります。

実験的な側面でいえば、「エーテルの風」による光の相対速度の非検知を結論付けたことで有名なマイケルソン・モーリーの実験によって、エーテルは完全にこの世の物理学界から葬り去られてしまいました。

しかし、マイケルソン・モーリーの実験は、地球自体が回転し、また太陽の周りを公転していることを前提に、絶対静止エーテルとの相対速度を検出する目的で作られています。

それに関しては、地球がフラットアースなので、そもそも前提が間違っています。

とはいえ、太陽の周りに、惑星があるのは事実なので、太陽から惑星は生じたのでしょう。しかし、太陽はずっと地球に近く、惑星や星も同様です。そして、距離は異なっても、地球球体論者は、”比”までは嘘をつけないのです。

ともかく、絶対静止”エーテル”は未だ実験によって否定されてはおらず、むしろ、種々の物理現象を説明するうえで、間違いなく重要な要素なのです。

したがって、アインシュタインが「時空のゆがみ」によって光が曲がると主張した重力レンズ効果も、時空がゆがむのではなく「エーテルのゆがみ」によって引き起こされています。

そして、真空中の物体が一定の速度で落下する事実より、真空中にあるエーテルは太陽や地球に流れ込んでおり、エーテルの作用こそが重力を引き起こしていると考えられます。

<おすすめ記事>

コメント