プランクの法則とは、ドイツの物理学者で、量子力学の創始者の1人であるマックス・プランクによって発見されました。

物質は、その温度に応じたエネルギーを、電磁波の形で放射しています。放射されるエネルギーは、温度、物質、またその表面状態などにより変化します。

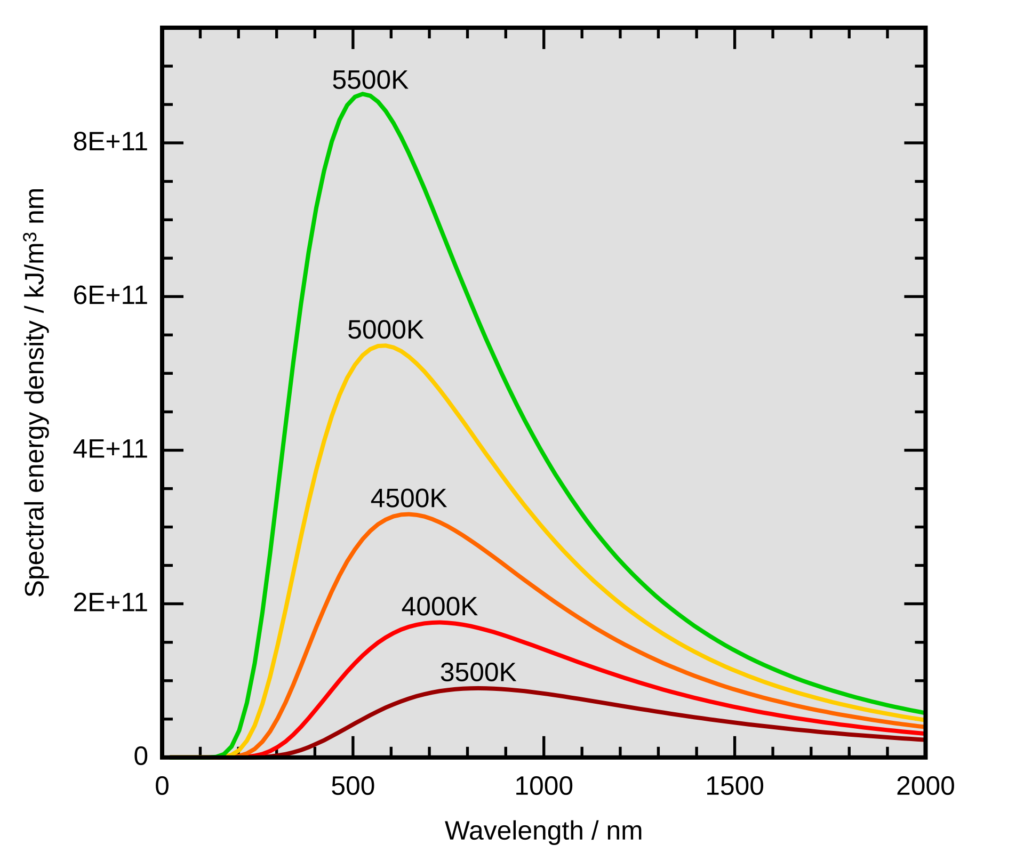

プランクは、黒体放射エネルギーと波長の関係を説明しました。黒体とは、外部から入射する電磁波を、あらゆる波長にわたって完全に吸収し、また放射できる理論上の物体です。

プランクの法則から導かれるスペクトル(電磁波を波長ごとに分けて、分布を示したもの)と温度特性は、全波長領域において、熱放射(物質から発せられる温度に応じた電磁波)の実験結果から予想される黒体放射のスペクトルと一致しました。

それまで黒体放射の分布式で知られていたレイリー・ジーンズやヴィーンの式では、物質から発せられるエネルギーと波長の関係性を、部分的にしか説明できませんでしたが、プランクの発見により、全波長にわたって、エネルギーと波長の関係を説明できるようになりました。

その過程で、プランクは、物体が光を吸収または放射する時、そのエネルギー\(E \)は、エネルギー素量\(ε\)(現在ではエネルギー量子と呼ばれており、\(ε=hν\)で表される、エネルギーの最小の値。\(h \)はプランク定数、\(ν \)は振動数)の整数倍でなければならないと仮定しました。

$$ E=nhν (n=1,2,3…) $$

つまり、エネルギーは離散値的な飛び飛びの値を取り、最小幅としてのエネルギー素量εが存在するという仮定によって、エネルギーと物質から発せられる波長の関係性が説明できるようになったのです。

そして、この量子仮説(量子化)は、その後の量子力学の幕開けに大きな影響を与えました。

量子化とは、物理学において、古典力学では連続量として理解されていた物理現象を、量子ひとつひとつの集合体である離散的な物理現象として解釈し直すことです。

水も連続に見えるが、流量が少なくなると、水滴となります。エネルギーも同様に少なくなれば、ばらばらに、離散的な値を取るというように、プランクは発想しました。

また、量子力学には、もう一つ大きな、ハイゼンベルクの不確定性原理という原理があります。

ハイゼンベルクの不確定性原理とは、式にすれば、一つの粒子の位置 \(x\) と運動量 \(p\) を測定したとき,それぞれ\(Δx\), \(Δp\) とすると、$$ΔxΔp≧h/4π$$となり、時間 \(t\) とエネルギー \(E\) を測定する場合にも,$$ ΔtΔE≧h/4π $$という関係が存在します。( \(h\) はプランク定数)

この式の意味は、一つの粒子について、位置 \(x\)と運動量\(p\)、時間 \(t\) とエネルギー \(E\) のように互いに関係ある物理量を、同時に正確に決めることは不可能であると解釈されています。

つまり、現代の量子物理学界においては、一般に、粒子の位置はどこにあるか正確にはわからないという、確率論的な解釈がなされているのです。

しかし、ハイゼンベルクの不確定性原理には、確率論的な解釈に対して、運動量と位置の変化量\(Δp \)と\(Δx\)は、運動量と位置の最小幅を表しているとする見方があります。

上に述べたように、プランクのエネルギーを離散値としてとらえ、エネルギーに最小幅があるという仮定は、エネルギーと波長の関係を完全に説明しました。

ゆえに、ハイゼンベルクの不確定性原理の式を、確率論的に解釈せず、プランクの仮定に沿って、時間\(Δt\)や距離\(Δx\)、運動量\(Δp\)、エネルギー\(ΔE\)を離散値的に、それぞれの最小幅が存在すると解釈することが妥当に感じられます。

また、量子力学には、「量子ゆらぎ」という不確定性原理によって説明される現象がありますが、ここまで見てきたプランクの法則とハイゼンベルクの不確定性原理の、粒子における離散値的な解釈に基づけば、エネルギー\(E \)や時間\(t\)、運動量\(p\)や位置\(x\)に「ゆらぎ」があるのではなく、それぞれの最小幅を示していると考えられます。

・・・・・・・

このように、現代物理学界が権威づける理論も、次々と、嘘が暴かれ、地滑り的に崩壊して行きつつあります。

RAPTブログは、物理学にまつわるアインシュタインの相対性理論をはじめとした理屈の嘘を暴き、ノーベル賞委員会を初めとした現代物理学会の、その欺瞞と腐敗ぶりを10年以上前から、糾弾してきました。

1人でも多くの方々が、RAPTブログで「真理」を学び、今までの歪められた理屈や常識に満ちた世界が打ち倒され、嘘偽りのない、愛と平和の理想世界が訪れますことを、心よりお祈りいたします。

お読みいただき、ありがとうございました。

コメント